《法治周末》记者 刘希平

“鼓励新闻媒体采用多种方式宣传传统村落保护传承利用工作,增强全民保护传承利用传统村落意识……”

9月26日,湖南省第十四届人民代表大会常务委员会第十八次会议审议通过《湖南省传统村落保护传承利用条例》(以下简称《条例》),《条例》将于2026年1月1日起施行。

这一地方性法规的出台,标志着湖南省境内704个入选中国传统村落名录的村落,将全面纳入法治化保护范畴,实现立法保护“全覆盖”。

《法治周末》记者注意到,早在2016年底,江西省就在我国率先颁布实施《江西省传统村落保护条例》,将传统村落保护工作纳入法治轨道。近10年间,各地加速了传统村落的立法保护脚步。截至目前,全国已有江西、贵州、福建、山西、四川、湖南等多个省份出台传统村落保护地方性法规或政府规章,覆盖了全国大部分传统村落。

数据显示,我国已有8155个村落入选中国传统村落名录。如何通过立法为这些承载中华文明根脉的“活化石”筑牢保护屏障,同时推动其有机融入现代社会,正成为各地共同面对的时代课题。

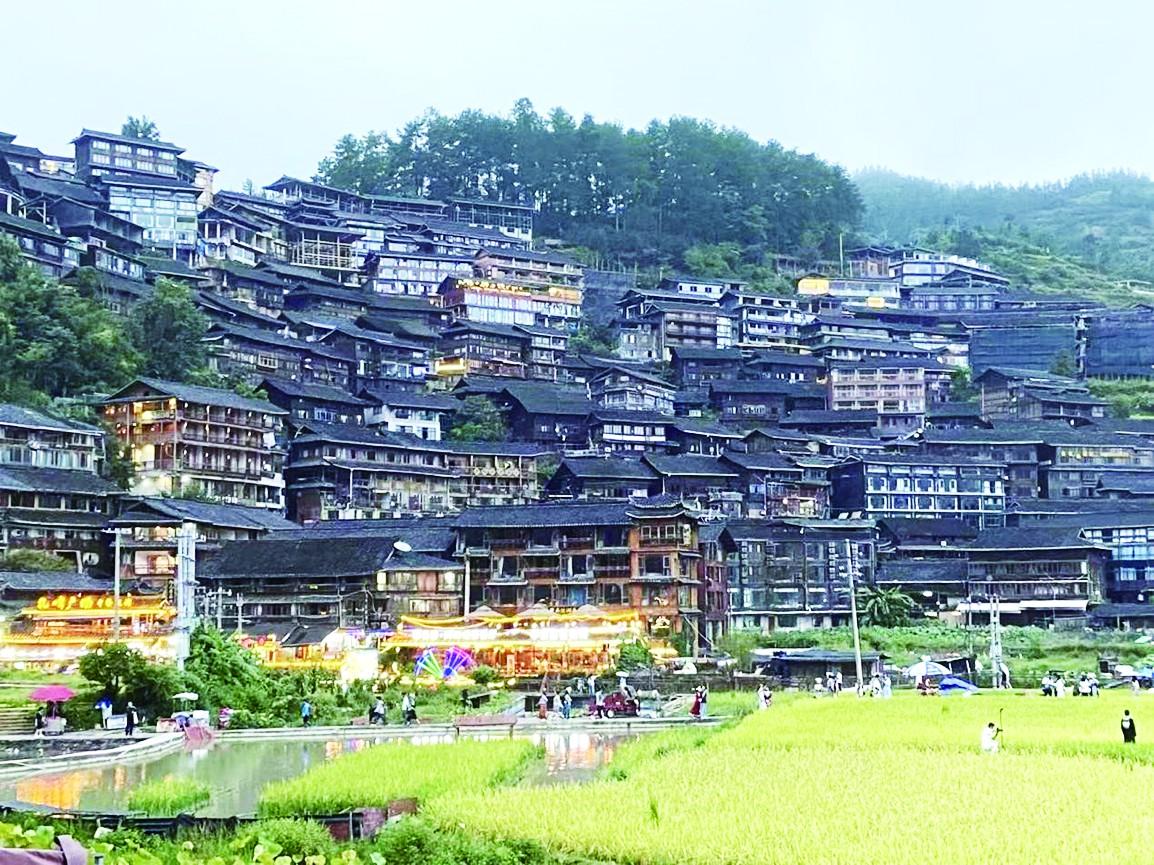

贵州省西江苗寨古村落群。 刘希平 摄

立法动因

古村落保护有两大现实困境

中南大学中国村落文化研究中心(以下简称“村落研究中心”)是国内首个集传统村落文化保护研究、实物文献集藏展示与数据库建设于一体的综合性学术机构。数年前,村落研究中心组建近百人的调研团队,对长江、黄河流域18个省区的数千个传统村落开展大规模田野考察。

考察结果显示,这些传统村落普遍面临两大问题:一方面,青壮年人口外流导致大量传统建筑因缺乏维护而年久失修,村落“空心化”趋势持续加剧;另一方面,部分旅游开发项目急于追求短期经济效益,盲目改造古民居、搭建与村落风貌不符的现代游乐设施,甚至出现“赶人出村”“旅游公司代位管理”等乱象,直接割裂村落与原住民的情感联结,让传统村落失去“活态灵魂”。

“在传统村落从‘被动保护’向‘主动开发’转型中,原住民理应是文化传承的主角与发展红利的共享者。但在多方利益博弈下,他们却面临被边缘化的困境。这一理想与现实的落差,正是当前传统村落保护实践诸多难题的真实写照。”村落研究中心教授刘灿姣向记者坦言。

刘灿姣还透露,少数地区为追求短期旅游收益,以“保护”之名行“驱逐”之实,强制原住民迁出祖居地,导致村落沦为“无人生态”的商业景区。更值得关注的是,一些传统村落的旅游开发收益多集中在旅游公司手中,原住民难以共享发展成果。

因收益分配不均引发的利益矛盾,在传统村落旅游开发中屡见不鲜。

2017年,村落研究中心调研团队在东部某地传统村落的抽样调查发现,当地9个传统村落中,仅3个村落会在每年年底向村民发放分红——其中一个村每位村民年分红1800元,另外两个村的分红则分别仅为150元、300元;多数村落的开发者仅向参与旅游开发、对外开放古民居的所有者支付租金,且租金标准普遍偏低,每年每户仅约2000元。

今年暑假期间,村落研究中心调研团队在西南某村寨调查发现,2023年以前,每年村集体分红6%,村民按入股比例分红100元/人至4000元/人不等,但2024年至今没有分红,核心景点迁移后出现边缘化,一些民宿企业经营瘫痪。

“传统村落不是博物馆里静止的标本,而是需要与现代社会共生共荣的‘活态遗产’。”在刘灿姣看来,地方层面加快推进传统村落立法,本质是为破解保护与发展之间的深层矛盾,为村落可持续发展划定不可逾越的“底线”。

“如果不能从根本上解决‘人走村空’和‘开发失序’的问题,传统村落终将沦为失去灵魂的‘空壳’。”刘灿姣坦言,正是这些普遍存在的现实矛盾,倒逼各地加快立法步伐,为传统村落保护提供刚性制度支撑。

本报记者(右一)在湖南省江永县勾蓝瑶寨实地采访。 刘畅 摄

实践探索

多地立法构建特色保护模式

从江西率先进行地方性立法以来,我国多地在传统村落立法中不断探索,形成各具特色的保护模式。这些模式的核心共性,在于从“单一保护”向“系统治理”、从“政府主导”向“多元参与”转变,为传统村落保护注入更多活力。

刘灿姣向记者介绍,湖南此次出台的《条例》,开篇即明确“规划先行、系统保护、合理利用、活态传承”的基本原则。在具体条款中,不仅详细列出传统村落保护范围内的禁止行为,更针对旅游开发划定“禁区”,坚决防范“建设性破坏”;针对传统建筑修缮责任模糊的痛点,《条例》进一步明确“所有权人或使用权人负责维护,权属不明的由乡镇政府负责”,有效避免“多头管理”或“无人负责”的尴尬局面。

记者在采访中了解到,《条例》支持新闻媒体、社会公众对传统村落的保护传承利用工作开展社会监督。同时,《条例》还增加了政府部门人员保护不力将要被问责的条款。县级以上人民政府及其有关部门、乡镇人民政府、街道办事处在传统村落保护传承利用中,有“因保护不力被责令退出传统村落名录”等行为的,将对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

公开资料显示,云南省则通过建立“警示机制”,为传统村落保护守住底线。《云南省传统村落保护办法》明确规定,对“因保护不力导致历史文化价值严重受损”的村落,将启动核查、警示、限期整改乃至退出中国传统村落名录的程序。

村落研究中心的调研显示,这种“全过程监督”机制,有效平衡“消极保护”与“过度保护”两种极端倾向,让阿者科村等知名村落既能完整保留传统风貌,又能满足现代旅游的多元需求。

在“系统性保护”框架下,浙江省创新探索出“生态+文化”协同保护路径。台州、金华、丽水等市专门制定了传统村落保护条例,将传统村落保护融入“美丽乡村”建设与生态环境保护之中,明确要求传统村落规划须与生态功能区规划、流域治理规划有效衔接,并严禁在村落周边布局污染型产业。按照“见人、见物、见生活”的要求推进传统村落保护利用,改善提升传统村落整体风貌和人居环境,探索传统村落集中连片保护利用,高质量推进传统村落保护发展。

此外,福建省通过立法建立“传统村落保护资金多元筹措”机制,破解保护资金短缺难题。《福建省历史文化名城名镇名村和传统村落保护条例》明确规定,省级财政每年安排专项保护资金,同时鼓励社会资本通过捐赠、入股等方式参与保护,且对投入保护的企业给予税收优惠。《福州日报》的一篇报道提到:福建省连续10年平均每年省级投入2亿元至3亿元用于传统村落及其历史建筑的保护工作,累计投入20多亿元,撬动资金达500多亿元。龙岩市永定区设立“土楼保护管理专项基金”,将土楼经营性收入的20%注入基金,通过“以奖代补”鼓励村民修缮;永泰县创新“专项债+贷款奖补”模式,以中央4500万元奖补资金撬动社会资本1.7亿元;连城县则整合资金4.13亿元,落地96个保护项目,形成“财政引导、社会参与、村民自筹”的多元投入格局。

湖南省江永县勾蓝瑶寨。刘希平 摄

守护烟火

注重人才培养和活态传承

“传统村落的现代化转型,关键在人,核心在活态传承。”刘灿姣强调,近年来各地立法中,“人才培养”与“活态传承”的权重日益增加,《条例》首次明确提出“传统建筑工匠、民间艺人”的培养激励机制,突破以往仅聚焦非遗传承人等“认定群体”的局限,让更多掌握传统技艺的普通人获得政策支持。

“活态传承”的过程中,原住民是文化传承的核心主体。2021年施行的《四川省传统村落保护条例》就明确提出“保障原住村民在原址居住的权利”;此次湖南出台的《条例》则更进一步,直接规定“不得以保护为由强制将原住村民迁出”,从制度根源上杜绝“保护性驱逐”现象的发生。

刘灿姣带队在湖南省江永县勾蓝瑶寨的调研中,深刻体会到原住民对村落文化传承的关键意义。自2015年起,刘灿姣带领团队便扎根瑶寨,协助当地发掘水龙祠壁画、系统整理瑶族民俗文献——不仅成功推动勾蓝瑶寨入选全国重点文物保护单位,更通过搭建平台鼓励村民参与非遗展示、民宿经营等活动,让这个曾经的“贫困村落”逐步蜕变为国家4A级旅游景区。

“如果当初为了‘保护’把村民全部迁走,再精美的壁画也只是冰冷的砖石堆砌。只有原住民留在村里,瑶族的歌堂夜、长鼓舞这些民俗文化才能真正代代相传。”刘灿姣感慨道。

安徽省则通过立法拓宽社会力量参与渠道,为传统村落保护注入更多资源。《安徽省传统村落保护传承利用条例》明确提出“鼓励高校、科研院所开展保护技术研究”“支持社会资本参与活态传承”。

湖南省此次出台的《条例》还构建“省、市、县、乡、村”五级齐抓共管的制度体系,并提出建立“全省传统村落数字化保护管理系统”。

融合发展

建议加快推进国家层面立法

从各地实践来看,传统村落立法不仅为守住中华文明的“根”与“魂”提供制度保障,更让古村落成为推动乡村振兴、促进城乡融合的重要力量,实现“保护”与“发展”的双赢。

刘灿姣向记者介绍,中心团队参与调研的数千个传统村落中,有很多通过立法保护实现非遗项目的“活态传承”。其中,贵州西江千户苗寨、福建土楼永定景区等还探索出“非遗展演+研学旅游”的特色产业模式,让传统村落成为文旅融合的“新标杆”。

传统村落“活起来”后,也吸引着大批年轻人返乡创业,为乡村振兴注入“新鲜血液”。

刘灿姣指出,立法带来的“政策稳定感”,是吸引人才回流的关键因素。“当村民看到传统建筑能依法得到保护、非遗技艺能变成赚钱养家的技能,自然会愿意留在村里、建设家乡。”据统计,目前全国已有多个省份通过立法设立“传统村落人才专项”,培养传统建筑工匠、非遗传承人等专业人才,为传统村落可持续发展提供人才支撑。

“传统村落立法不是终点,而是新的起点。”展望未来,刘灿姣建议,应加快推进国家层面传统村落保护立法,统筹解决跨区域保护协调、资金投入保障、文化IP开发等共性问题。

刘灿姣介绍,由于缺少一部全国性的传统村落保护法律,我国传统村落的保护工作只能“借法而治”,依据有《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国非物质文化遗产法》《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国民法典》等。

“这些法律运用起来有时会出现顾此失彼、相互矛盾、‘公权’与‘私权’冲突等问题。我们要通过更完善的制度设计,让传统村落不仅‘守得住乡愁’,更能‘跟得上时代’,真正成为连接过去与未来、融合传统与现代的文化地标。”刘灿姣说,随着立法实践的不断深化,8155个中国传统村落正逐步实现从“被动保护”到“主动发展”的转变,在乡村振兴的时代浪潮中,书写着“活态传承”的崭新篇章。

免责声明:

本站原创内容根据公开信息整理或转载,与立场无关,我们力求信息真实、准确,但文章、所示信息、提及内容仅供参考,无法保证该等信息的准确性和完整性、及时性、有效性等,不构成任何建议,据此操作风险自担。转载的属于第三方的信息,已标注作者及来源,并不代表赞成或反对等任何观点,亦不对其真实性负责。